2.要懂得如何利用信息技术支持教育改革

信息技术对于教育变革有何作用?我认为可以从两方面来分析。一方面是由于信息技术在社会各领域的广泛应用带来了信息的多源性、可选性和易得性,学生们可以轻易获得大量信息,这就使得教育者的权威受到削弱。由此迫使教育者采取两种姿态:一是趋向于比较民主的教育模式,二是教育者本身也得利用信息来强化自己。这是一种在信息技术刺激下顺应教育变革的姿态。另一方面是出于对现行教育状况的不满而千方百计地寻求教育变革之路。其中有一种思路就是相信现代化信息技术可以成为当代教育改革的强大支持力量。这是一种利用信息技术来谋求教育变革的姿态。顺应变革和谋求变革代表两种颇为不同的姿态,当然在多数情况下这两种姿态是互相交织在一起的。

并非任何教育变革都是合理和有效的。为了有效的进行教育改革,首先必须认清当前世界教育改革的大方向,清楚地认识传统教育的弊端是什么?革新的教育有什么特征?1993(年美国教育部组织了十多位资深专家B.Means等产生了一份题为《用教育技术支持教育改革》的报告,为如何运用现代化教育技术进行基础教育改革提供了指导性框架,在很大程度上反映了国际教育界关于面向21世纪教育改革的共识,值得我们借鉴。报告提出了革新教学的若干特征,从表1中可以看出革新的教学与传统的教学之间的明显差别。

如何利用信息技术来改革教育&首先有个策略问题。

按照B.Means等人的观点,现代教育改革的核心是使学生变被动型的学习为投入型的学习(Engaged Learning),让他们在务实的(Authentic)环境中学习和接受挑战性的学习任务。在教育中应用技术的最终目标是促进学习形态由低投入(被动型)转向高投入(主动型)。而用于教育的信息技术从性能上讲有高低之分(以下简称高技术与低技术)。在这些认识的基础上,我们可以建立一个关于利用技术支持教学改革的策略空间"图$#,其中有四种基本的技术应用方案(A,B,C,D)。从总体上说,我们目前的状态是属于低技术支持的低投入型学习(A),这可作为我们教育改革的起始点。如何改变这种局面?这就涉及教育改革策略的选择问题,好比走象棋,存在多种走步策略:

(1)一次性简单策略

A→B:教学过程中越来越多地使用高技术来支持教师的教学授递功能,但教学模式无根本变化,学生仍然处于被动的学习状态。正如人们通常批评的那样,传统课堂教学是一种灌输式的教学。那么,我们可以说方案B的作用是以“电灌”代替“人灌”,假定具有提高教学效率的作用。此外,好的媒体化教学还应该具有激发学习者兴趣,增强学习动机的作用。

A→C:用低技术支持投入型学习。假定教学模式有重大改革,贯彻了以学生为主体的思想,教学中应用一些比较普通的媒体技术作为辅助手段。

A→B:用高技术支持投入型学习。假定在教学中以高技术为重要教学手段,并且教学模式有重大改革,体现了革新教学的许多特征。

(2)二次性简单策略

A→B→D:先用高技术支持被动型学习,尔后转向投入型学习;

A→C→D:先用低技术支持投入型学习,尔后进化为用高技术支持投入型学习。

(3)综合性策略

上述策略分析是以线性思维为基础的,而事物的实际发展一般不可能是直线式的。我们假设可以采取综合性策略,在不同的教学阶段,针对不同的教学目标和学生特点而采取不同的教育技术应用模式。

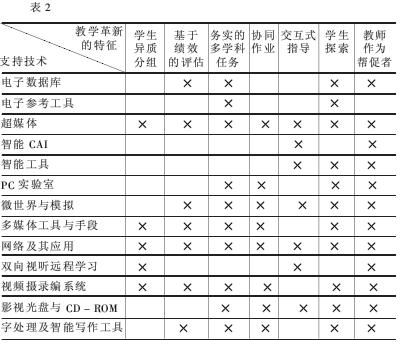

关于如何选择适当的技术来支持教学改革,当然有许多复杂的因素需要加以考虑,有主观方面的,也有客观方面的。但是,在你作这类考虑前,必须懂得各类技术在支持教育改革方面的不同作用。米因斯(B.Means)等人曾提出一些建议,现概括于表2,对我们有一定参考作用。

|

有人可能会很自然地提出这样的疑问:既然像图2中的方案C那样,用低技术也能支持教育改革,那么方案D有必要吗?这涉及到对教育技术,特别是媒体技术的教育作用的认识问题。按照行为主义的观点,教学就是通过提供一定的刺激来激起预期的学生反应,可以说利用任何媒体都可以产生满足这种需要的刺激,教学中起作用的是方法而不是媒体,这是以科拉克(美国著名的教育技术专家)为代表的学媒无关说的重要观点。但是,按照当前国际流行的建构主义教学观,没有适当的媒体很难创设允许学生自由探索和建构的学习环境。也就是说,现代信息技术在教育中的作用具有不可替代性。

3.要学会信息化教学设计

由于教育信息化水平的发展,我们的教学设计水平也应该从经典的CAI设计进化到信息化教学设计,这儿所说的信息化教学严格地说是e-learning(信息化学习)。

从目前国内的信息技术教育应用实际情况来看,存在许多片面性,一讲到计算机辅助教育似乎就是开发课件。其实课件只是信息化教育系统的一个构件,图3清楚地描述了课件的地位。课件本质上是目标特定的结构化学习材料,光有课件还不能构成一个完善的教学系统。一般说来,一个完整的信息化教育系统除了课件外,还需要一个功能强大的学习管理系统,并且还需要利用多种信息工具和大量的信息资源作为教学支撑。

信息化教学是以教学过程的设计和学习资源的利用为特征的。表3简要描述经典CAI设计与信息化教学设计的主要区别。

信息化教学设计产生的结果不是传统意义上的课件,而是一个单元教学计划“包件”,其中包括:

单元教学计划:具体地描述教学单元的主题、学习目标、学习活动(过程教学过程)、学习资源等,其中的学习活动和学习资源在很大程度上是由信息技术支持的,因此这种教学计划可称为信息化教案。

学生电子作品范例:给学生提供参考用的电子作品,可以从各种电子信息源中选取或由教师自行制作。

学生作品评价量规:提供结构化的定量评价标准,从内容、技术、创意等方面详细规定了评级指标。利用这种量规来评价学生电子作品,操作性好,准确性高,既可以教师评,也可以让学生自评和互评。

教学支持材料:为支持学生有效进行学习活动准备的各类辅助性材料,如软件工具,资料光盘,在线参考资料,参考书目等。

单元实施方案:包括教学活动的时间安排、学生分组办法、上机时间分配以及征求社会支持的措施等。信息化教学设计的这些特点在互联网未来教育的教师培训课程中得到充分体现。笔者认为,信息化教学设计理念和实践的出现是现代教育技术发展的必然趋向,标示着教育技术正在从教学技术(教的技术)转变为真正意义上的学习技术(学的技术)。

[上传时间:2007-11-19]

[信息来源:中国电化教育总169期]

[信息作者:祝智庭]

|