四、在数字化学习中,要充分发挥信息技术作为认知工具的作用

数字化学习的关键是如何有效运用数字化技术的优势达到课程学习的目标,因此,在信息技术与课程的整合中,要培养学生学会把信息技术作为获取信息、探索问题、协作讨论、解决问题和构建知识的认知工具,主要做法有:

1. 作为课程学习内容和学习资源的获取工具

在信息化社会中,学习者能否占有信息、如何占有信息、占有信息的及时程度,是学习者学习能否成功的关键。学习者发现所需信息,是学习者获取及加工信息的基础与前提。在数字化学习环境下,将信息技术作为信息获取工具,是学习者发现与获取所需信息的一种良好途径。将信息技术作为知识获取工具,一般有如下三种途径:

(1) 利用搜索引擎。通过搜索引擎,可以非常容易地查询和挖掘网络环境中珍贵的数字化学习资源。常用的网络搜索引擎主要有:雅虎(http://www.yahoo.com) 、天网中英文搜索引擎(http://e.pku.edu.cn)、搜狐(http://www.sohu.com)、网易(http://www.163.com) 等。

(2) 利用各种类型网站,包括各类教育网站、专业网站、主题网站等。其中,政府教育网站如中国教育部(http://www.moe.edu.cn) 、中国教育和科研计算机网(http://www.edu.cn) 等,基础教育网站如中国基础教育网(http://www.cbe21.com) 、中国中小学信息技术教育网(http://www.nrcce.com) 等,专业网站如中学语文( http://www.pep.com.cn/zhongyu/index. htm)、中国数学(http://www.chinamaths.com) , 主题网站如数学奥林匹克俱乐部(http://mathclub.chination.net) 、鲁迅研究网(http://luxun.top263.net)、茅盾研究会(http://go18.163.com/maodun2000) 、中国诗人(http://www.chinapoet.net)等。

(3) 利用地区或学校教育资源库。教育资源库都是数字化教育资源的科学化、系统化的集合,国家教育部非常重视教育资源库建设,连续出台了相关政策与措施以推动教育资源库建设的进程。许多企业、学校等单位纷纷参与教育资源库建设,并且已经取得了一定的成效。高质量的教育资源库具有教学针对性强、内容科学、实用性高、冗余度低的特点,建设高质量教育资源库有利于避免资源重复开发造成的巨大浪费和实现资源的高度共享,可以在学校教学和学生自主学习中发挥重要的作用。在学校校园网络环境下,利用学校内部教学资源库或著名教育资源库镜像,学习者可以从中查找或搜寻到所需的学习资源,完成问题解决,并从中扩大学生的视野。教育资源库也为教师提供了丰富的、生动形象的课堂教学内容,提高了教学效果。

2. 作为情境探究和发现学习工具

一定的社会行为总是伴随行为发生所依赖的情境。如果要求学习者理解这种社会行为,最好的方法是创设同样的情境,让学生具有真实的情境体验,在特定的情境中理解事物本身。信息技术与课程整合就是要根据一定的课程学习内容,利用多媒体集成工具或网页开发工具,将需要呈现的课程学习内容以多媒体、超文本、友好交互等方式进行集成、加工处理,转化为数字化学习资源,根据教学的需要,创设一定的情境,并让学习者在这些情境中进行探究、发现,有助于加强学习者对学习内容的理解和学习能力的提高。根据教学的需要,作为情境探究工具有三种途径:

(1) 学生通过对数字化资源所呈现的社会、文化、自然情境的观察、分析、思考,激发学习兴趣,提高观察和思考能力。

(2) 学生通过对数字化资源所设置的问题情境的思考、探索,利用数字化资源具有多媒体、超文本和友好交互界面的特点,学会从中发现问题、解决问题的能力,通过利用节点之间所具有的语义关系,培养学生进行知识意义建构的能力。

(3) 学生通过数字化资源所创设的虚拟实验环境,让学生在虚拟实验环境中实际操作,观察现象,读取数据,科学分析,培养科学研究的态度和能力,掌握科学探索的方法与途径。

信息技术提供的数字化学习环境具有强大的通讯功能,学生可以借助NetMeeting、Internet Phone 、ICQ、E2mail 、Chat Room、BBS 等网络通讯工具,实现相互之间的交流,参加各种类型的对话、协商、讨论活动,培养独立思考、求异思维、创新能力和团队合作精神。

4. 作为知识构建和创作实践工具

建构主义认为学习者对知识的掌握不是由老师传授或灌输的,而是通过同化、顺应、平衡,在学习伙伴间的交流、对话、协商、讨论过程中,运用意义建构的方式获得。在数字化学习环境下,有助于学习者知识建构的工具平台非常多,如可以利用汉字输入和编辑排版工具,培养学生的信息组织、意义建构能力; 利用“几何画板”、“作图”、“作曲”工具,培养学生创作作品的能力;利用信息“集成”工具,培养学生的信息组织、表达能力与品质;借助网页开发工具,有利于培养学生对信息的甄别、获取和组织能力。学生完成自己的网页制作以后,可以在同学间开展通信和交流,培养他们对信息的应用能力,提高学生在信息技术环境下的思考、表达和信息交流能力。

5. 作为自我评测和学习反馈工具

数字化学习资源提供各种类型的试题库,学习者通过使用一些随机出现的、不同等级的测试题目,利用SPSS 统计分析软件和学习反应信息分析系统,借助统计图表或S2P 表进行学习水平的自我评价。

在信息技术与课程整合过程中,真正把信息技术作为学生的认知工具交给学生,才能使学生在数字化学习环境中,学会借助数字化学习资源提供的虚拟情境进行探究发现学习,学会借助信息通讯工具进行协商讨论学习,学会使用信息加工工具进行问题解决学习。

五、对数字化学习模式的探索

模式是对某一过程或某一系统的简化与缩微式表征,以帮助人们能形象地把握某些难以直接观察或过于抽象复杂的事物(高文,1998)。美国学者认为,一种教学模式就是一组综合性成分,这些成分能用来规定完成有效的教学任务中的各种活动和功能的序列(D.Andrews & F. Goods , 1980)。

|

在数字化学习环境下,数字化学习过程的构成有时是四个要素:学生、教师、资源、内容,有时则为三个要素:学生、资源、内容。由于要素之间的关系的差异,数字化学习过程结构也会有所不同。

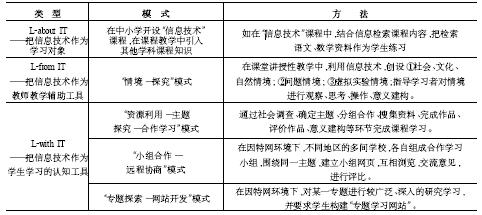

信息技术与课程整合,就是将数字化的课程学习内容和资源放在数字化学习环境中运行,进行课程内容的学习。广大教师对此进行了大量有益的探索,因环境和资源利用方式的不同,整合的途径和方法有多种,表2 提供的是近年来学校成功探索的部分模式,可供参考。

下面对其中有关把信息技术作为教师教学辅助工具和作为学生学习的认知工具的部分数字化学习模式作进一步的介绍:

1.“情境—探究”模式

这一模式分为如下步骤:

(1) 利用数字化的共享资源,创设探究学习情境;

(2) 指导初步观察情境,提出思考问题,借助信息表达工具(如Word、BBS 等) 形成意见并发表;

(3) 对数字化资源所展示的学习情境,指导学生进行深入观察和进行探索性的操作实践,从中发现事物的特征、关系和规律;

(4) 借助信息加工工具(如PowerPoint 、FrontPage等) 进行意义建构;

(5) 借助测评工具,进行自我学习评价,及时发现问题,获取反馈信息。

2.“资源利用—主题探索—合作学习”模式

这类整合模式主要适用于校园网络环境,可用图4 表示。

这一模式分为如下步骤:

(1) 在教师指导下,组织学生进行社会调查,了解可供学习的主题;

(2) 根据课程学习需要,选择并确定学习主题,并制订主题学习计划(包括确定目标、小组分工、计划进度) ;

(3) 组织合作学习小组;

(4) 教师提供与学习主题相关的资源目录、网址和资料搜集方法及途径(包括社会资源、学校资源、网络资源的搜集) 。

(5) 指导学生浏览相关网页和资源,并对所得信息进行去伪存真、选优除劣的分析;

(6) 根据需要组织有关协作学习活动(如竞争、辩论、设计、问题解决或角色扮演等) ;

(7) 形成作品,要求学生以所找到的资料为基础,做一个与主题相关的研究报告(形式可以是文本、电子文稿、网页等) ,并向全体同学展示;

(8) 教师组织学生通过评价作品,形成观点意见,达到意义建构的目的。

3.“小组合作—远程协商”模式

这类整合模式主要适用于因特网环境,可用图5表示。

[上传时间:2007-11-12]

[信息来源:电化教育研究 第8期]

[信息作者:李克东]

|