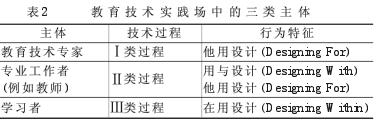

(一)教育技术实践场域中的三类主体

面向专业工作者的教育技术代表教育技术专家的实践领域,借用软系统方法论的术语,其行为特征是“他用设计(Designing For)”,其目标是为他人(工作者、学习者)创建技术资源。面向职业工作者的教育技术通常意义上转变为绩效技术,兼有“用与设计”(Designing With)和“他用设计(Designing For)”的特点。前一特点一方面表示工作者通常利用已有的技术资源进行再设计,另一方面表示经常与专家或者同事进行合作设计;教师作为一类特殊的工作者,从本质上讲,也是利用技术改进绩效。面向学习者的教育技术具有“在用设计(Designing Within)”或者用户中心设计(User-centered Designing)的特点,即身处一定的学习环境中进行的内部认知操作,属于真正意义上的学习技术(Learning Technology)。这三类主体的行为特征概括如表2。

|

| 表2教育技术实践场中的三类主体 |

(二)教育技术实践场域中的三类技术过程

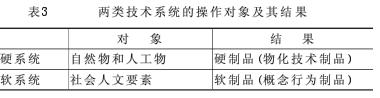

从广义上说,技术是指人类在改造自然、改造社会、改造自身的全部活动中,所运用的一切规则、方法和工具的总和,总而言之,一切有效用的操作性体系都属于技术范畴。按照操作对象之别,技术系统可以分为物化的硬技术和软技术。硬技术系统的操作对象为自然物和人工物(作为系统输入),产生的结果是物化的技术制品(Technical/Technological Artifact)或称“硬制品”(作为系统输出);软技术系统的操作对象为社会人文要素,产生的结果是非物化的概念制品(Conceptual Artifact)或行为制品(Behavioral Artifact),可称为“软制品”。硬技术系统与软技术系统具有交互作用:软技术需要一定的硬技术为支撑,硬技术过程和制品中大多隐含软技术的内容。教育技术是以软技术为主,硬技术为辅的系统,如表3。

|

| 表2教育技术实践场中的三类主体 |

从教育技术作为一种操作性系统的角度,其本质可以表述为:经由一定的技术过程(Technological Processes),以设计(Designing)作为核心活动,产生目标导向的制品的过程;另一个重要活动是利用现有的制品资源,在现时意义上服务于设计的。因此,从教育技术实践场中的三类主体出发,我们可以把教育技术实践场中的技术过程划分为三大类:教育技术专家主导的Ⅰ类过程,专业工作者如教师主导的Ⅱ类过程,学习者主导的Ⅲ类过程。如前表2所示。

(三)教育技术实践场域中的四类制品

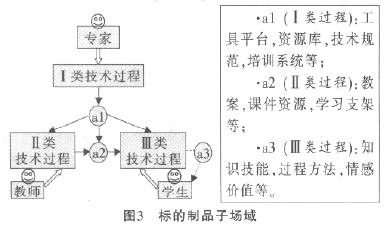

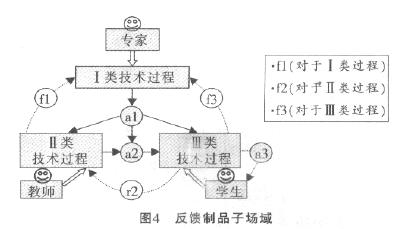

根据上述分析,这三类主体不同的技术过程互相耦合,就产生四种不同的技术制品。下面对各个子系统之间的相互关系作一阐述:

1.标的制品(Target Artifact):是每类技术过程的主产品,其中面向专业工作者的技术过程之标的制品a1主要为工具平台、资源库、技术规范、培训系统等;面向职业工作者(以教师为例)的技术过程之标的制品a2主要为教案、课件资源、学习支架等;面向学习者的技术过程之标的制品a3为知识技能、过程方法、情感价值等精神产物(如图3)。

|

| 2.反馈制品(Feedback Artifact):是技术系统从下游过程获取的反馈信息,用于评估和改善本系统行为,图4中用f表示。 |

|

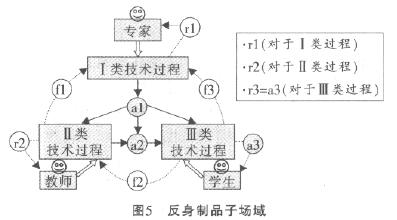

| 3.反身制品(Reflective Artifact):是行为主体在技术活动中获得的经验,可以看作技术过程的副产品,具有改善主体行为的价值。但对学生而言,其标的制品兼有反思制品的属性,图5中用r表示。 |

|

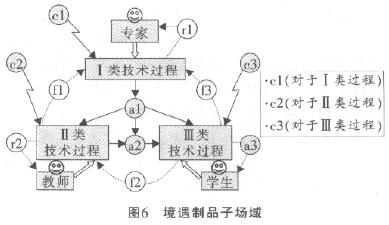

| 4.境遇制品(Contextual Artifact):是各类行为主体在行使技术过程中按需要性和可能性从工作环境中可遇可求的各种资源,图6中用c表示。 |

|

需要指出的是,虽然在概念上区分了三类不同的教育技术,但在实践层面上往往互相交错,因为某一个人可扮演不同的角色,比如教师既是教育工作者又是终身学习者,学习者在体验真实任务的时候又变成某种工作者和研究者。因此未来的教育技术应用系统必然出现学习系统、研究系统和绩效系统的融合。[17]

四、场域视角的实践意义

本文提出的教育技术实践场分析对于教育技术的研究与实践具有多重实用价值。

首先,通过场域分析帮助我们形成了关于教育技术研究的全新框架。在布尔迪厄看来,场域是那些参与场域活动的社会行动者的实践与周围的社会经济条件之间的一个关键性的中介环节。[18]一是,对置身于一定场域中的行动者产生影响的外在决定因素,并不直接作用在他们身上,而是通过场域的特有形式和力量的特定中介环节,预先经历了一次重新形塑的过程,才能对他们产生影响;二是,各种场域都是关系的系统,而这些关系系统又独立于这些关系所确定的人群。这样,一方面个人像电子一样,在某种意义上是场域作用的产物;另一方面又并非是被外力机械地推拉扯去的“粒子”。教育技术其实就是这样一个场域。如果能够从实践场角度建立起一种指向,那么这种指向将对行为主体产生作用和影响,从而理顺教育技术领域和实践中的各种关系,共同构建和谐的和发展取向的教育技术系统,并带动与之相适应的教育技术理论体系的构建。

其次,本文提出的研究方法还能够对教育技术学科领域的功能定位与体系重构提供一种新思路。目前,教育技术系统、学科和专业建设在教育变革和信息技术支撑下,快速地发展和运行起来。但是由于各方面的影响,也包括“惯习”的作用,教育技术实践发展遇到了巨大的挑战。教育技术研究主体和对象似乎总游走于教育与技术甚至传播之中,难以得到认同和确定。而近来教育技术学专业人才就业岗位边缘化、能力遭疑、方向不明越来越突出。在大量剧增的教育技术学专业,本科专业学生的就业和出路问题已经引起了专家学者甚至教育行政管理部门的关注与探讨,从而在学科领域内引发了更深层次的专业探讨和领域定位问题。

最后,在实践层面,我们可以清晰地根据不同的主体需求来构建适用的技术平台和提供相关的资源服务。例如,我们过去在开发教师培训课程时往往无意识套用教育技术专业工作者的理论话语和技术因素,不但陡增了受训者的认知难度,在实践上也对他们无多益处。实践启示我们,今后我们需要开发分别面向教育技术专业的、面向一般教师的以及面向学习者的教育技术课程资源。

[参考文献]

[1][10][美]Barbara B.Seels.Rita C Richey.教学技术:领域的定义和范畴[M].乌美娜等译.北京:中央广播电视大学出版社,1999.110~127.

[2][3][5][12][13][18][法]皮埃尔·布尔迪厄,[美]华康德.实践与反思———反思社会学导论[M].李猛,李康译.北京:中央编译出版社,1998.134,145,145,136,171,144~146.

[4]毕天云,布尔迪厄·“场域—惯习”论[J].学术探索,2004,(1):32~35.

[6]钟志贤.走向知识时代的教育技术[R].上海市高等教育技术协会学术报告,2001.

[7][8][17]祝智庭,顾小清,闫寒冰.现代教育技术———走进信息化教育[M].北京:高等教育出版社,2005.82,82~83,83~85.

[9]郑旭东,孟红娟.对AECT2005教育技术定义的批判分析与思考[J].电化教育研究,2005,(6):34~37.

[11]李海霞.国际视野与自我超越———美国密歇根州立大学赵勇博士访谈[J].现代教育技术,2003,(3):6~8.

[14]李全生.布尔迪厄·场域

[上传时间:2007-10-29]

[信息来源:电化教育研究 理论探讨2005年第12期]

[信息作者:祝智庭 王佑镁 顾小清]

|