一、引言

我国教育技术研究经过了几十年的发展取得了一定的成就,教育技术受到人们前所未有的关注,成为深化教育教学改革的突破口和制高点。教育技术学领域得到了空前的繁荣和重视。然而作为一个复杂系统和交叉学科,因其“舶来品”的特质,特别是与新技术新模式的相关性,其本土化过程似乎异常艰难,教育技术在其发展进程中似乎越来越显得水土不服,理论困境和实践迷失争议不断。究其原因何在?众多行动者和研究者在不断追问。最近的教育技术定义与研究表明,教育技术系统已经成为一种多领域的、复杂的、高度分化的系统,[1]但如何结合实践将其领域清晰地进行对象化的定位,一直是教育技术从业者的困惑。本文企图运用场域理论对教育技术实践场作一分析,为教育技术的实践研究提供一个指向,也为教育技术理论研究提供一个参考性框架。

场域理论来源于法国社会学家布尔迪厄(Pierre Bourdieu)的社会研究领域,场域(field)不仅是布尔迪厄实践社会学中一个非常重要的概念,也是布尔迪厄从事社会研究的基本分析单位。在社会学研究中,布尔迪厄提出场域概念既受物理学中磁场论的启发(布尔迪厄在分析社会场域时就用过物理学中的磁场作比喻),也与现代社会高度分化的客观事实有关。布尔迪厄认为:“在高度分化的社会里,社会世界是由具有相对自主性的社会小世界构成的,这些社会小世界就是具有自身逻辑和必然性的客观关系的空间,而这些小世界自身特有的逻辑和必然性也不可化约成支配其他场域运作的那些逻辑和必然性。”[2]布尔迪厄研究了许多场域,如美学场域、法律场域、政治场域、文化场域、教育场域,每个场域都以一个市场为纽带,将场域中象征性商品的生产者和消费者联结起来,例如,艺术这个场域包括画家、艺术品购买商、批评家、博物馆的管理者等等。布尔迪厄强调“:社会科学的真正对象并非个体。场域才是基本性的,必须作为研究操作的焦点。”[3]如果我们把教育技术系统看作一个高度分化的世界,教育技术场域也是以制品为纽带,将各级各类行动者联系起来,因此,把教育技术系统作为一个场域来分析,将有助于理清不同层面的子场域及其对象与关系,显然对于教育技术的实践具有重要的意义。

二、定义到场域的映射:从AECT’94定义到AECT’04定义(草)

何谓场域呢?在布尔迪厄看来,场域不是地理空间,不能理解为被一定边界物包围的领地,也不等同于一般的领域,而是一个相对独立的社会空间,是在其中有内含力量的、有生气的、有潜力的存在。具体地说,场域就是现代社会世界高度分化后产生出来的一个个“社会小世界”。一个“社会小世界”就是一个场域,场域是由社会成员按照特定的逻辑要求共同建设的,是社会个体参与社会活动的主要场所。[4]这个意教育技术的实践场分析义上的“场域”有点类似于平时讲的“领域”。同时,社会作为一个“大场域”就是由这些既相互独立又相互联系的“子场域”构成的。如何认识和把握既高度分化又连为一体的社会大场域呢?既反对“个体主义方法论”也不赞成“整体主义方法论”的布尔迪厄采取了从“中间入手”(即从场域入手)的策略。[5]教育技术作为一个发展领域繁多、多学科交叉、高度分化的“社会大场域”,各个从业者按照特定的逻辑和规则共同建构,每个群体都在其中发挥重要的作用。但如何认识和区分各个子领域,又是教育技术从业人员从学科走向实践的一条必经之路。我们选择从定义入手,建构教育技术的场域及其子场域。

可能没有哪个学科发展几十年后仍然为自己的“名份”争论不已,这也可看作教育技术的一大景观!抑或“怪现状”!因为国内关于教育技术定义的研究甚至可以称之为一大特色。本文不准备从1963年起入手讨论。AECT’94定义,一个颠覆了中国电化教育理论与实践体系的定义,对中国电化教育事业影响至深,它已经比较清晰地归纳了教育技术“该做的事情”,定义将教育技术的研究对象表述为关于“学习资源与学习过程”的一系列理论与实践问题,改变了以往对教学过程的关注,体现了一种以“学”为中心的教育技术思路。该定义从理论和实践两个方面把教育技术定义为五个具体的领域。我们可以把其五个“子场域”化归为两个“场”:理论场与实践场。但也有研究者认为,该定义是典型的“无的放矢”,没有回答“教育技术学的所作和所为究竟是为了什么”。[6]笔者认为,正因为该定义不含目的性的描述才能避开政治和社会文化纠纷而易为世界各国学者所认可。

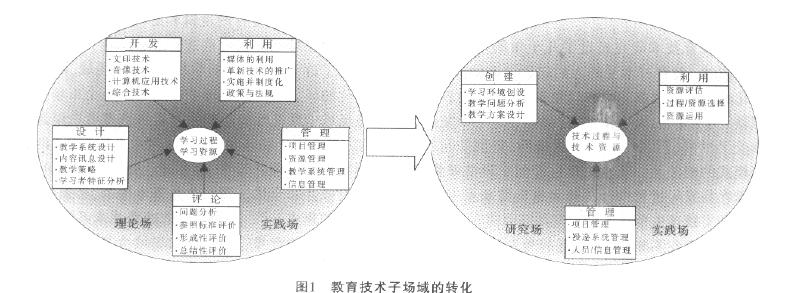

2004年6月,AECT对教育技术定义作了进一步修订,提出了新的定义的草案,姑且也称之为AECT’04定义:教育技术是通过创建、利用、管理适当的技术过程和资源以促进学习与改进绩效的研究和合乎伦理道德的实践。[7]与94定义相比,该定义将“理论”改为“研究”,表明教育技术工作者不光能够应用理论,还负有理论探究和建构的使命。从这个角度,可以把教育技术系统归纳为“研究场”和“实践场”两大场域,[8]如图1所示。

|

为清晰地分析教育技术的实践场,可以先对上述两个定义的范畴和内涵作一比较(见表1),以更清晰地解读教育技术的发展及实践走向。

新定义同样遭到“批判”。有研究者指出:新定义草案是“目光狭隘与主观武断的(Narrowed And Opinionated)”,“由于其仅强调了教育技术的应用性质,而没有像AECT’94定义那样勾画出教育技术领域的基本构成,整个定义根本就不是一个定义。”[9]笔者认为,如果希望从所谓定义中看到教育技术的所有内涵甚至操作思路,那将注定会失望,注定步入理论困境。从逻辑学的角度看,定义的特点是用简短的语句揭示概念所反映的对象的特有属性或本质属性。而ACET定义从来关注的是教育技术的领域和范畴,而不是界定教育技术是什么。[10]定义实为不定之义。按照概念的内涵与外延的反变关系,概念的外延越大,则它的内涵愈小。仅停留在定义场,我们无法获得实践指向,因此,必须进一步走向其实践子场域。但从两个定义的比较出发,我们大致可以看出教育技术的定位:教育技术更多的是一个研究和实践的领域,[11]关注实践研究和应用应为其第一使命,从国内教育技术现状及发展走向来看,似乎与此吻合。

三、教育技术的实践场架构

从定义出发我们转向实践场分析,因为实践迷失似乎越来越成为国内教育技术界的通病。在强调辩证思维的布尔迪厄看来,尽管“场域”是一种客观的关系系统,但在场域里活动的行动者并非是一个一个的“物质粒子”,而是有知觉、有意识、有精神属性的人;场域不是一个“冰凉凉”的“物质小世界”,每个场域都有属于自己的“性情倾向系统”——惯习(Habitus)。因此,对于辩证的布尔迪厄来说,只讲场域不讲惯习是不可想象的。[12]喜欢“开放式概念”(Open Concepts)的布尔迪厄曾经多次作过阐述,使其内涵充满了丰富性。第一,惯习“是持久的可转移的禀性系统”。第二,惯习是与客观结构紧密相连的主观性。布尔迪厄认为,惯习属于“心智结构”的范围,是一种“主观性的社会结构”。第三,惯习既是个人的又是集体的。[13]目前教育技术界的实践困惑大都源于一种个体或者群体依赖于电化教育传统界面上的“惯习”。但正如布尔迪厄指出:惯习是一个开放的性情倾向系统,不断地随经验而变,从而在这些经验的影响下不断的强化,或者调整自己的结构。它是稳定持久的,但不是永远不变的。可以在场域的社会分化和自主化当中实现变革。

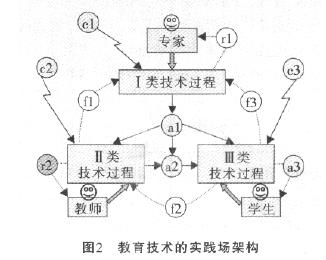

布尔迪厄认为社会空间中有各种各样的场域,场域的多样化是社会分化的结果,布尔迪厄将这种分化的过程视为场域的自主化过程。自主化实际上是指某个场域摆脱其他场域的限制和影响,在发展的过程中体现出自己固有的本质。[14]作为一个复杂系统,教育技术领域在其发展过程中,必然分化出众多的领域、对象、层次和过程,这点我们在各个定义中也可以明晰,但由于“惯习”的影响,不同的主体仍然无法定位自己的研究对象和过程。与此同时,在布尔迪厄的实践理论中,布尔迪厄使用Practice一词,说明了他研究的对象乃是我们平常进行的日常的、普通的实际行为,而不是践履某种观念或者理想意义上的那种实践。他关心的主要是描述实践的逻辑,即实践是如何发生的?是按照什么方式展开的?在何种社会空间中呈现什么一般图式?[15]这一切的发生必须依赖实践场域的分化和自主化。教育技术是具有很强实践意义的应用学科,根据实践的需求和指向,按照行为主体之间的不同,可以分为面向专业工作者的教育技术,面向职业工作者的教育技术和面向学习者的教育技术。各个子场域(包含主体、过程、对象及关系)将在传统思维和实践的基础上,呈现分化和自主化趋势,它们既互相独立又互相关联,形成一个实践场体系架构(如图2)。

|

| 图2教育技术的实践场架构 |

[上传时间:2007-10-29]

[信息来源:电化教育研究 理论探讨2005年第12期]

[信息作者:祝智庭 王佑镁 顾小清]

|